(原文刊載於2009. 11月《挺.音樂誌》零號刊)

文:Harmonyy

如果說,1970年的紀錄片《Woodstock》是胡士托音樂節官方出版的「正史」,那麼,李安導演的新作《胡士托風波》便是側寫軼事的「野史」了。透過電影,這群理想主義者四十年前播下的夢想種子,方才在一般台灣大眾心中萌芽…

胡士托音樂節(The Woodstock Music and Art Fair),過去多年來台灣通常譯為「烏茲塔克」或是「伍斯塔克」,這場在美國早已成為文化符碼和一則神話的音樂盛事,在1969年舉辦的當下,台灣並未激起一絲漣漪,即使四十年後,電影上映前,仍彷彿某個秘密組織的獨有語彙,僅存在於各世代搖滾青年與文化人之間;一般人若非一知半解,便是從未聽聞。直到台灣人摯愛的導演李安將《胡士托風波》(Taking Woodstock)原著小說搬上大銀幕,才如同出土文物般受到重視,開始大量被討論,瞬間成為熱門話題…

將音樂節淡化處理的溫馨小品

如果說,1970年的紀錄片《Woodstock》是胡士托音樂節官方出版的「正史」,那麼,《胡士托風波》便是側寫軼事的「野史」了。李安將以利特泰柏(Elliot Tiber)的回憶錄《Taking Woodstock: A True Story of a Riot, a Concert and a Life》拍成《胡士托風波》(Taking Woodstock),聚焦於主人翁的自我認同、家庭倫理和籌備期間的小故事,淡化處理音樂節本身,以「微觀」的片面視角來看待這個歷史上的大事件。

它擁有李安早期作品(諸如《推手》、《喜宴》和《飲食男女》等片) 擅長的特質:溫情中不失幽默、笑中卻又帶淚;又用一派雲淡風輕的姿態,舉重若輕地探討他向來擅長的議題:同志的自我認同、人生意義的追尋,與家庭關係的和解。就這些層面而言,《胡士托風波》仍保有李安一貫的水準,附加價值便是,可透過主角以利特的雙眼,去看胡士托的軼事趣聞、體驗六零年代風情,而演員們恰如其分的精湛演出,也增加了電影的可看性;音樂節本身不是電影重點,而是無所不在卻又曖昧朦朧的「背景」,如果不介意這回事,其實整體來說算是個輕鬆愉快的觀影經驗。雖然這絕非最佳的胡士托教材,卻是個不錯的入門管道,讓不識胡士托者知道這個音樂節的存在,並且有了初步的認識。

或許可以這麼說(這說法也許稍嫌粗糙,卻還算貼近周遭所見的事實):

如果,你不是個重度搖滾成癮者;

如果,電影上映前你對胡士托印象模糊甚至不知胡士托為何物;

如果,你並未抱持任何預期心理走入電影院;

那麼你有極大可能會喜歡這部電影。

然而,若你同我一般,偏巧與前述情況相反:

是個重度搖滾成癮者、對胡士托有些基本了解,甚至不時溫習相關音樂與資料、期待電影重現當年盛況、震撼與感動(至少,期待音樂在電影中的份量更重些),那麼,你有極大可能會感覺悵然若失,覺得這部以「胡士托」為名,卻對音樂部份輕描淡寫的電影少了些什麼。

雖說,帶著私人預期心理去看一部片,對創作者本身不見得公平,有時甚至如削足適履般過於苛刻;但畢竟胡士托已是一個時代的圖騰與印記,在樂迷心中擁有無可替代的崇高地位,今年又適逢四十周年,硬要人拿掉這種期盼心理也同樣強人所難。

每位創作者都有權選擇要以何種姿態、何種角度切入,一切都只是個決定,並無所謂對錯好壞,對此我們絕對該予以尊重,尤其李安確實是位值得尊敬的導演;只是忍不住揣想:倘若這部電影,交給熱愛搖滾、樂評人出身的卡麥隆克羅(Cameron Crowe,「成名在望」的導演),或是由擅長拍攝傳記電影的奧利佛史東(Oliver Stone)來執導,又會是如何的面貌與呈現方式呢?

話雖如此,事實上這還是值得一看的電影。

理想主義者構築的天堂

電影上映之後,胡士托開始成為朋友間熱烈談論的話題。這當中有不少人從不聽搖滾、對六零文化毫無所悉,卻透過電影開啟了一扇通往這個夢幻國度的大門,一頭栽進胡士托的世界裡… 要認識胡士托,就不能不提當時的時代背景,也方能明白這並非偶發的事件,而是無數能量蓄積後釋放的效應。

六零年代的美國社會猶然保守壓抑,白人依舊仇視黑人,同性戀被視為毒瘤,年輕人對未來感到茫然不安,內在的熱情與苦悶同樣巨大且亟需宣洩的出口…於是人們開始起身對抗,各種民權運動與嬉皮世代應運而生。

一 般人對嬉皮的印象,多半只知道他們崇尚愛、和平與自由,也經常將他們與大麻、毒品與性濫交做連結;事實上從嚴肅面來看,起源並興盛於美國西岸的嬉皮文化中 心思想是反戰、反體制、反傳統、反階級與種族仇視、反資本主義與保守虛偽的主流文化所建構的一切,並主張推動各種民權運動,這和東岸的憤怒青年與民運人士 的理念不謀而合,只是相較之下嬉皮的反對方式是溫和而理想化的,對於同性戀者的處境與女權也更加關注,並且崇尚自然、忠於自我。至於大麻、迷幻藥、濫交、 邋遢…等等負面印象,只是膚淺的外相,真正的精神和深層的意義卻常被媒體和民眾錯誤解讀。而到了1967年夏天,「愛之夏」運動在舊金山展開,成千上萬的年輕人湧進這座城市,這是嬉皮運動發展的最高峰。 (愛之夏的活動標誌)

(愛之夏的活動標誌)

就 在許多人以為嬉皮的理念普獲認同且獲得片面勝利時,代表理想主義和民主開放勢力的民運領袖馬丁路德金恩博士,與總統候選人參議員羅伯甘迺迪兩人先後遇刺; 稍早幾年,被視為自由主義代表的約翰甘迺迪總統也遭到暗殺,保守勢力的反撲,使得時局從充滿改革的活力,再次陷入黑暗與混亂。此時越戰仍打得如火如荼,國 內反戰的聲浪日益高漲,尤其在1968年春天,北越同時發動兩波攻勢,讓美軍陷入苦戰,透過新聞媒體的報導,全美民眾群情激憤,反戰情緒沸騰至頂點…。唯一可喜的,是1969年七月20日,太空人首次登陸月球,阿姆斯壯的一小步,成了人類的一大步,至此文明跨入新的里程碑,但反戰聲浪並未因此而暫歇…

一個月後,歷時三天的胡士托音樂盛典正式登場。

這 些歷史背景,在電影裡導演很聰明的藉由主角母親手中恣意轉動的電視遙控器而窺見一二,簡單明瞭。而胡士托也在這樣的時代氛圍下,將和平反戰作為音樂節最重 要的訴求。他們希望構築一個沒有戰爭、沒有歧視和仇恨,充滿愛、和平、歡樂、希望與勇氣的理想國度;尤其反戰和民權,這些訴求清晰而直接的反映在演出中。

羅伯甘迺迪,背後的巨幅照片是他的總統哥哥小約翰甘迺迪,兄弟倆皆遇刺身亡。

民權運動領袖 - 馬丁路德金恩博士,他的演說「我有一個夢想」舉世知名。

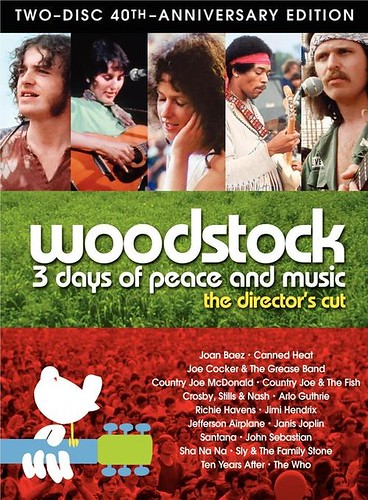

三日的和平與音樂盛宴

胡士托的宣傳標語是《Woodstock,3 Days of Peace & Music》,意簡言賅的點出音樂節的主題 – 整整三天,分享和平訊息與音樂。為了營造出這樣的環境,主辦單位自然不希望演唱會現場出現任何失序的情況,因此並非當紅藝人團體就在邀約演出的名單上;例如滾石合唱團(The Rolling Stone)當時的單曲是〈街頭戰士〉(Street Fighting Man),他們擔心這樣的歌曲主題會不慎引起混亂,便忍痛放棄。

而受邀表演的藝人和團體幾乎都有清楚的意識形態,也多半明確表達反戰與支持民運的立場。整個音樂節率先登場的民謠歌手李奇海芬斯(Richie Havens)演唱的第一首歌就是著名反戰歌曲〈Handsome Johnny〉,以及民權運動民歌〈Freedom〉。(這首歌的重新錄製版也成為《胡士托風波》電影結束時的主題曲);民謠皇后瓊拜雅(Joan Baez)首先演唱的是伸張礦工民權的〈Joe Hill〉,之後也唱了〈We Shall Overcome〉,這首歌經常在民權運動中出現;而反戰樂團Country Joe & Fish樂團所唱的〈I-Feel-Like-I'm-Fixin'-To-Die-Rag〉更是首直接了當的反越戰歌曲;阿洛葛士瑞(Arlo Guthrie)這位娃娃臉的民謠歌手,擅長的則是針砭時局的諷刺歌詞,當天獻唱的〈Coming Into Los Angeles〉便是如此, CSN(Crosby, Stills, Nash )的〈Wooden Ships〉也是首反核名曲;而上述三首歌,同樣被使用在《胡士托風波》電影當中。吉米漢崔克斯(Jimi Hendrix)則以電吉他獨奏美國國歌……這樣的例子在胡士托的表演節目裡不勝枚舉,歌手與樂團分享他們的音樂、理念、夢想與渴望,一切都恰如其分地進行著,完全符合音樂節的主題。

第一位上場的民謠歌手李奇海芬斯(Richie Havens)

當時懷有身孕的民謠皇后瓊拜雅(Joan Baez)

她曾與民謠天王巴布狄倫(Bob Dylan,下圖右)譜出一段才子佳人的戀曲,可惜狄倫浪子般的個性讓這段情終究只能隨風而逝。

反戰歌手Country Joe

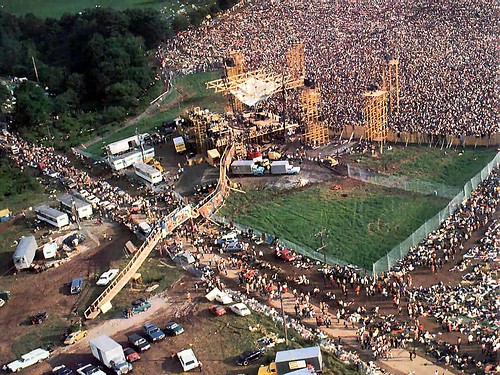

試想:若我們帶著朝聖的心情,置身於四十年前的紐約州蘇利文郡貝瑟爾鎮,或坐、或立、或躺於賀格農場的大草原上,俯視舞台上渺小的表演者身影,周遭都是身著斑斕彩衣、帶著友善笑容的人們,充滿愛與希望的音樂縈繞耳際,間或穿插著和平祝禱的詞語,(或許,也有機會吸上一兩口陌生人遞過來的大麻煙)…這會是何等感受?不知你是否也曾心生嚮往?縱使三天後仍得回到冷漠的現實世界,至少在這三天三夜(事實上是四天三夜,因為諸多因素造成延遲,結束時已經是第四天上午)當中,這群人確實建立了一個沒有仇視、沒有種族階級之分、只有愛、和平以及音樂的夢幻天堂。

美麗烏托邦的傾圮崩毀

三天熱鬧的音樂節結束,小鎮恢復原有的寂靜冷清,與會者或回到生活常軌、或展開全新的人生旅程,這個「相信搖滾樂可以改變世界」的夢想種子,仍深植在每個人心中。

然而,如果這份天真的浪漫情懷只存在於這群人之間,世界是不可能被改變的。事實也證明的確如此。三天的美好只是假象,現實依舊冰冷殘酷,胡士托似是嬉皮運動最後一搏的迴光返照,這場華麗的盛宴後,一切變得更加殘破不堪…

同年夏天,曾吸引眾多嬉皮追隨的曼森家族,犯下數起兇殺案。年底,由滾石合唱團發起的加州阿蒙特(Altamont)音樂節,同樣有幾組表演者參加,當滾石上台時,他們僱用的保全「地獄天使」(The Hell's Angels)刺死了一名掏槍的觀眾。1970年春天,俄亥俄州肯特郡大學,死了四個反戰示威的學生。九月,在胡士托音樂節上做壓軸演出的吉他之神Jimi Hendrix死於藥物過量;十月,嬉皮之后Janis Joplin也因為海洛因過量致死。隔年,The Doors主唱Jim Morrison在巴黎同樣因為吸毒過量身亡。黑暗的陰影籠罩、幾位搖滾偶像紛紛倒下,也彷彿宣告這個美麗而迷幻的時代步入尾聲。

反叛體制的嬉皮終 究沒有逃出大環境的桎梏,漸漸的也只能被體制吸納,胡士托這座在暴力和烽火中構築的美麗烏托邦,也無可避免的傾圮崩毀,這場嬰兒潮世代的文化革命,雖曾燃 起炫亮耀眼的火焰,至此也只留下灰燼和滿目瘡痍。諷刺的是,他們所創造出來的音樂和文化,卻成為當初所反抗的商業機制最新的商品和玩物。

在Woodstock壓軸演出的吉他之神Jimi Hendrix,27歲那年死於吸毒過量。

當年極受歡迎的Janis Joplin同樣在27歲時死於海洛因過量

Jimi Hendrix、Janis Joplin與The Doors主唱Jim Morrison (未參與Woodstock) 三人有幾個共同點:

名字同樣J開頭(常被稱為3J)、同樣死於27歲那年、死因皆與藥物有關。

地獄天使原本是一個哈雷重機車隊的組織(上),1969年受邀為滾石合唱團擔任保全,

最初在英國的演出沒事,不料卻在美國的阿蒙特音樂節釀下搖滾史上最大災難。(下)

夢想的種子 持續發芽

儘管革命失敗,一切看似結束,那顆夢想種子的生命力,卻遠超乎任何人所能想像。

回 頭看《胡士托風波》,劇中人接受這場音樂節的洗禮之後,開始與自己、與世界和解,能夠抱著更輕鬆寬容的心情面對身邊的人事物;雖然世界沒有因此而改變,甚 至四十年過去,一切同樣瘋狂而混亂、同樣有許多族群彼此仇視…加之如今人們的娛樂已然多元化,音樂也不再具有撼動世界的力量;然而四十年前播下的夢想種 子,卻在不同世代的搖滾青年心中悄悄萌芽,成為一種集體意識;四十年後的此時此地,非搖滾愛好者也透過電影,接收到當年胡士托所要傳遞的訊息:愛、和平、 勇氣與希望。只要還有熱情和夢想,那個繁花似錦的烏托邦就永遠存在每個人的心中,持續地發揮影響力,足以讓人帶著這股力量抵擋世間的險惡與黑暗,如同普羅 米修斯為人類盜取來的微弱火種,會在心中燃成熊熊烈火,讓人們相信著,未來的一切還是充滿光明與希望…

所以,是誰說「用音樂改變世界」一 定是天方夜譚?只要能改變自己、改變一小群人,即使這改變是如此微不足道,當所有年輕人都開始願意相信自己、相信夢想可以被實現,進而願意為創造一個更好 的世界去努力,或許可以為這個沉疴難起的社會注入新的活力,帶來些許省思與啟發,那麼,誰又能斷言,這一切都毫無意義呢?

(The End)

2009年夏天舉辦了Woodstock四十週年紀念音樂會,找了許多當年的演出者參與,別具歷史意義。

左起:Richie Havens、Joe Cocker(今昔對照)、Joan Baez與Carlos Santana

● 相關推薦:

1. 《Woodstock》紀錄片。1970年發行,包含主辦單位的工作紀錄與部份表演內容,曾奪下奧斯卡最佳紀錄片獎,是四十年來關注Woodstock的人們共同的聖經!

2. 《烏茲塔克口述歷史》。音樂節三十多年後,作者深入訪問主辦人、多位工作人員和參與者的紀錄,從不同角度、立場和視野去看這個事件,許多疑惑也能得到解答。

3. 《胡士托風波》原著小說。比電影更加幽默而深刻。

4. 電影:《Across the Universe》、《海盜電台》(The Boat That Rocked),同樣以60年代為背景的音樂電影。《搖滾世代》(Glastonbury)描述的則是70年代起成為英國傳奇的音樂節Glastonbury Festival。值得一看!

2009年為慶祝Woodstock40週年,發行了紀錄片的導演特別版DVD

留言列表

留言列表